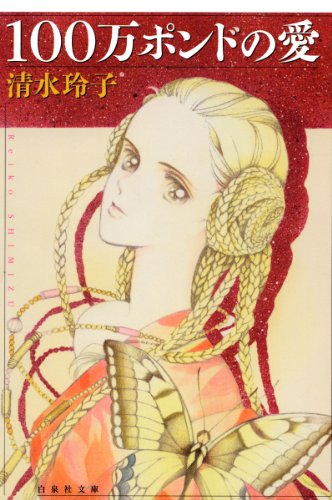

清水玲子の初期短編集『100万ポンドの愛 (白泉社文庫)』。掲載されたのが昭和57〜59年、時代のリズムというものはあるけど、書き手のセンスは変わらない。

どんなジャンルもそうかもしれないし、そうでないかもしれないけれど受け手を見定める必要ということ。『月刊flowers 7月号 [雑誌]』で萩尾望都が、対談相手の山岸凉子に没になっていた頃を語っていて、「小学生向けの雑誌なのに、子どもがお母さんを殺す話」(『かわいそうなママ』)。その後萩尾望都は小学館に拾われ担当編集者に「なんでも好きに描いていいよ」と言われて自由になる。

清水玲子の初期作品は童話的で、テレビ(タレント)的。どこを切ってもポップだし綺麗。そこに潜む残酷さ。

ヒトにとって綺麗というのは時間に寄り添った感覚だ。どんな空間も時間的にながめることしかできない。いずれ衰え滅びるものと、そういうふうに見る。『マクベス』の「きれいはきたない、きたないはきれい」、これをダブル・ヴィジョンとしていちどきに視ることもあるだろうし、いずれひとつのものとなる因果としての理解もある。

表題作の「100万ポンドの愛」は「秘密ートップ・シークレットー1999」を連想させる。あこがれのひとの写真をだいじにもちつづけたまま老いる。おそろしい。これ以外に恋の道はないとおもうとおそろしい。

「ヒューネラルマーチ」はすごく少女マンガ。映画『ガチバン ULTRA MAX』(2014)もそうだけど、難病物を一品料理にするのではなく、スイッチとしてあつかう。登場人物たちには闘病のほかにもすることがたくさんある。病いは、ひとをわがままにする。それも二作から。

ほかに下宿物語「男の子女の子」、タイムスリップ「清水玲子の今昔物語」、血を吸うとあいての人格が感染る「キス ミー バンパネラ」、狐たちの恩返し「フォクシー・フォックス」、恋する地縛霊「三叉路物語」。

でてくる固有名詞がヴィスコンティだったりチェッカーズだったり。この幅。べつに偏らなくてもいいんだ。